The Nervos Network 定位白皮书中提到:「共同知识(Common Knowledge)」被定义为每个人或几乎每个人都知道,而且每个人都知道其他人知道的知识,它通常与使用该术语的社区有关。… Nervos 共同知识库(Common Knowledge Base,简称 CKB)旨在存储所有类型的共同知识,而不局限于货币。The Nervos Network 定位白皮书 | Welcome to CKB Docs

随着Nervos的基建,如Fiber Network逐渐完备,同时AI技术的快速发展对共同知识的存储产生了新的需求。但对于什么是共同知识,似乎社区不同成员依然存在不同理解。本文(1)主要沿着学术研究脉络,梳理共同知识(下文公共知识为同一概念)的定义边界和形成传播机制,为社区讨论和后续发展提供一定参考,并期引发更多对Common Knowledge Base应当存储哪些共同知识、如何存储的讨论。后续可能会讨论在DAO的背景下,就上述遗留问题进一步探讨。

另外,在行文后,复看The Nervos Network 定位白皮书,在击掌其设计精妙的同时,也不禁怅然:当前社区似乎既无公共知识产生,也无促进公共知识的形成、传播与验证所必须的工具、场域和人。如何在CKB上,促进CKB community的发展,也是到了该提上日程的时候了。

公共知识的定义与理论演进

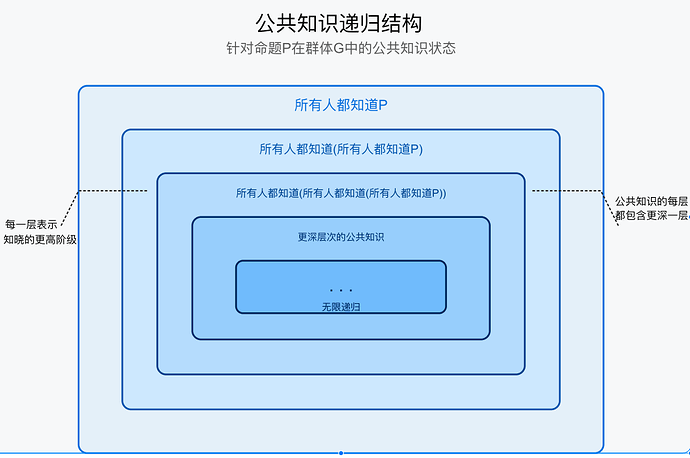

“公共知识”(common knowledge)指的是在一个群体中,不仅每个成员都知道某件事P,而且每个人都知道其他人也知道P,并且知道其他人知道自己知道P,如此层层递归下去,形成一种无限公知的状态[1]。换言之,公共知识是群体成员关于某命题的认知达到公共化和递归共识的极致情形[2]。

为了更好地理解这个概念,考虑这样一个例子:在教室里,当学生们各自通过窗外的雨滴看到正在下雨时,每个人都知道"正在下雨"这一事实,但这只是"互知"。而当老师走进教室说"今天因为下雨,户外活动取消"时,"下雨"这一事实就成为了全班的公共知识——每个学生不仅知道下雨,还知道其他人也知道下雨,知道其他人知道自己知道下雨,以此类推。

公共知识在社会交往和协作中至关重要。缺乏必要的公共知识往往导致沟通失效或协作失误,而拥有公共知识则能帮助人们协调行动。早在18世纪,哲学家大卫·休谟就注意到互相知晓对形成社会习俗的必要性:人们只有在彼此知晓对方行为预期的情况下才能建立协作惯例。

对"公共知识"概念的明确分析直到20世纪才逐渐展开[1]。20世纪60-70年代,一系列学者给出了公共知识的形式定义:刘易斯(David K. Lewis)在《Convention》(1969)中对公共知识进行了开创性哲学分析,提出公共知识是一个关于知识的无限递归结构。随后,哲学家 (Schiffer) (1972)提出了"互知"(mutual knowledge)概念,形式上与公共知识类似。在博弈论领域,奥曼(Robert Aumann) (1976)给出了著名的集合论刻画,将公共知识形式化为在所有参与者信息分区交集中的事件。

举个简单例子来说明互知和公共知识的区别:假设在一个小镇上,每个居民都收到了一封关于水费上涨的信件。此时,每个居民都知道水费上涨(互知),但居民们不确定其他人是否已收到信件。然而,如果镇长在镇民大会上宣布水费上涨,并且所有镇民都在场,那么水费上涨这一信息就成为了公共知识——每个人不仅知道这一信息,还知道其他人也知道,并且知道其他人知道自己知道,以此类推。

从定义与理论演进来看,公共知识概念经历了从哲学直觉到数理逻辑再到计算模型的演进,逐步形成了严谨的理论框架。

各领域对公共知识的研究

公共知识横跨哲学、语言学、博弈论、经济学和人工智能等多个领域。不同学科从各自视角对其进行了丰富的研究和应用。

2.1 哲学

在哲学中,公共知识涉及群体知识和公共理性等问题。刘易斯在分析社会惯例时引入了"公共知识"这一术语,认为某种约定要成立,需要参与者之间存在公共知识。

例如,语言的语义约定依赖说话者和听者对词义的公共理解。比如,我们说“Bitcoin”时,都知道是指的一条特定公链,而不是比特和硬币的某种不可名状的组合。这种理解之所以能够成立,是因为我们都知道他人也持有相同的理解,形成了一种公共知识。哲学家Margaret Gilbert(1989)进一步探讨了公共知识在集体意向和社会事实中的作用,提出公共知识是群体形成"共同信念"的基础,一些我们默认共享且无需怀疑的基本信念,它们构成了知识体系的背景。

2.2 语言学

语言学(尤其语用学)中公共知识和哲学研究中高度相似,体现为共同语境或"共同背景知识"(common ground)。这一概念指会话参与者被假定共享的一组背景信息。Stalnaker将共同背景定义为"被对话各方假定共享的信息集合"[4]。

当朋友之间谈话说"昨天的比赛太精彩了",这句话能被理解,是因为双方都知道指的是哪场比赛(比如世界杯决赛)。如果对话者之一不知道发生了什么比赛,这句话就会引起困惑。再比如,当我们使用"CKB"这个词时,我们假定对话者都知道这个词指的是特定的一条公链,而不是“超苦逼”或者“陈狂飙”(当然,后两者在特定时期、人群中也可以是一种特定的共同语境)。共同语境让我们在交流时能够省略许多细节,因为我们知道对方拥有理解这些话语所需的背景知识[5]。

这种公共知识是理解指称、预设、言外之意等语言现象的基础[4]。例如,在对话中使用代词"他"指代某人,前提是说话人和听话人都有公共知识知道指的是哪位男性。如果这种背景知识缺失,交流就可能产生歧义。

共同背景是我们与他人进行任何从宏观到微观协作行为的必要条件[4]。语言学的实验研究也表明,说话者会根据对听者知识的假设来调整言语(称为"听众设计"),这体现了公共知识对语言使用的影响。这里一个具有代表性的例子是,在中共早期的宣传工作中,将复杂的共产主义理论简化为了“打土豪,分田地”,并在其“听众”群体中建立了共同语境。

2.3 博弈论

在博弈论中,公共知识(常称"共同知识")是分析理性行为和均衡的重要概念。奥曼的定义奠定了博弈论中的公共知识概念,他证明了若某事件对所有参与者是公共知识,则可视为各自信息分区交集中的元素[1]。

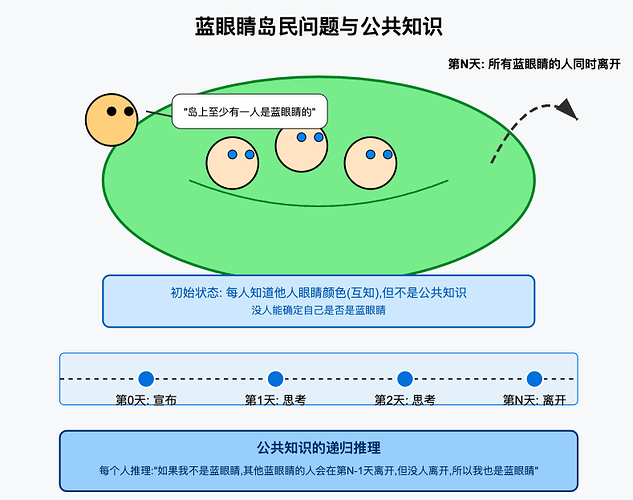

为了理解公共知识在博弈论中的重要性,考虑以下例子:在"囚徒博弈"中,两个囚犯需要选择相同的行动(拒绝认罪)才能获得最高收益。如果双方没有事先沟通,仅靠猜测对方的选择,则一定会进入最坏结果。其他的经典思想实验也凸显了公共知识的重要性,如"蓝眼睛岛民"问题"。在"蓝眼睛岛民"问题中,岛上每个人都能看到他人的眼睛颜色但不知道自己的。当有外来者公开宣布"岛上至少有一个蓝眼睛的人"(尽管所有人都已经看到了这一点)时,这一信息成为公共知识,最终能导致所有蓝眼睛的人在特定天数后离开岛屿——这一结果在没有公共知识的情况下是不可能发生的[6]。

2.4 经济学

经济学对公共知识的讨论多借助博弈论和理性预期框架,研究其对市场行为的影响。在理性预期理论中,常假设所有参与者对模型结构和公共信息具有公共知识(即每个人都知道并知晓他人也知道)。

这一点可以通过股市反应来理解:当央行宣布加息时,这一信息迅速成为市场的公共知识。投资者不仅知道这一决定,还知道其他投资者也知道,因此能预测到他人的反应。正是这种公共知识的形成,使市场能够迅速、一致地对信息作出反应。

当理性和优化行为成为公共知识时,市场中将不存在投机或持续的异议,因为人人预见他人都会理性地利用信息。例如,如果对某资产真实价值的公共讯息是公共知识,那么价格会立刻反映该信息,没人能通过内幕消息获利(这与有效市场假说类似)。

经济学者Geanakoplos等人在综述中指出:“事件、行为、最优决策以及理性是公共知识时,会对经济行为有深远影响”,公共知识的假定可消除某些市场的不确定性[7]。

2.5 人工智能

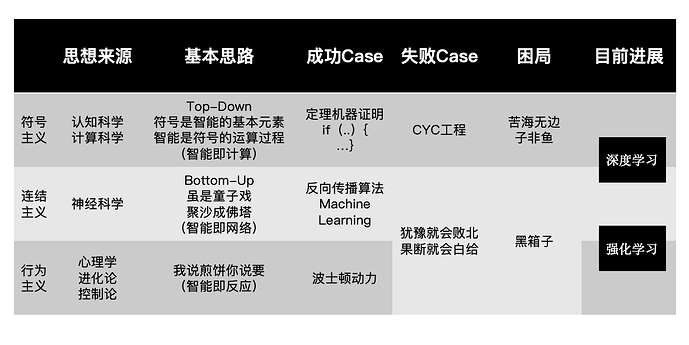

在人工智能领域,"公共知识"通常指人类日常的常识知识或常理,例如水会湿、火很烫、时间不会倒流等。这类知识对人类来说不言自明,但对机器而言获取和运用非常困难[8]。

举个例子说明AI在常识推理上的困难:对人类来说,"约翰把杯子放在桌子上,然后离开了房间"这句话隐含了杯子仍在桌子上的信息。但对AI系统来说,理解物体状态在没有外力作用下保持不变这样的基本物理常识并不容易。

自AI诞生以来,赋予机器常识一直被视为核心挑战之一。早期的符号AI尝试构建显式的常识知识库:代表性项目如Douglas Lenat于1984年启动的Cyc,目标是手工编码一亿条常识性断言,覆盖人类相当大比例的常识知识[9]。Cyc项目历经数十年,构建了数百万知识项和推理规则,例如能根据"某人刚跑完马拉松"推理出"他流汗了因此是湿的"这样的常识。

进入21世纪,研究重心转向大规模数据驱动:MIT的Open Mind Common Sense项目通过大众参与收集常识,形成了ConceptNet知识库[10]。ConceptNet等众包常识知识库包含海量三元组,如"冰是冷的"“树是植物”,在自然语言理解中被广泛应用。

近年来,学者还探索利用网络文本挖掘和预训练语言模型自动提取常识,例如WebChild、Quasimodo等系统从网页中提炼常识三元组,或让大型语言模型生成常识知识。

总体而言,AI领域在公共知识上取得了一定进展,已有大型知识库和部分应用(如利用ConceptNet检测社交媒体隐含歧视),但距离全面的人类常识还有差距。正如Davis和Marcus (2015)所指出的,常识推理是AI实现人类水平智能必须攻克的难题,但进展一直"令人沮丧地缓慢"。所以目前AI的从符号主义转向了连接主义和行为主义,虽然避免了对“穷尽日月”式的推理,但又不可避免的陷入了黑盒子的困扰。

公共知识的形成、传播与验证机制

公共知识并非凭空存在,而是通过一定机制形成、传播并获得群体认可。

-

公开宣布与传播:将信息从个体知识提升为群体的公共知识,往往需要公开传播的渠道。例如,当国家领导人在全国电视直播中宣布一项新政策时,这一政策不仅被所有观众知晓,还成为了公共知识,因为每个人都知道其他人也知道这一信息。现代社会中,大众媒体、社交网络充当了重要的公告机制:一条新闻经权威媒体报道后,就有可能成为社会的公共知识,因为人们预期"大多数人都从媒体得知了该消息"。

-

社会网络与重复互动:公共知识的形成也受到群体结构影响。在连通度高的社交网络中,信息更容易通过多重路径传播,使每个人意识到他人也可能知道该消息。例如,在一个小型村庄里,村民之间频繁互动,使得重要消息(如婚礼、丧事)很快成为村里的公共知识。相比之下,在社交疏离的大城市,很多信息难以成为公共知识。

-

公共仪式与文化实践:人类社会经常借助公共仪式来生成和强化公共知识[6]。Michael Chwe在《理性的仪式》(2001)中指出,大型仪式、集会、典礼等公共活动的功能,不仅在于传递信息,更在于让每个参与者看到他人也收到了相同信息,从而产生公共知识。例如,婚礼仪式不仅仅是为了让新人宣誓,更重要的是让所有来宾共同见证这一承诺,使婚姻的成立成为社会公共知识。类似地,国庆阅兵、开学典礼等活动都在创造特定的公共知识,以促进社会协调和凝聚力。这也部分解释了那句调侃“国民党税多、共产党会多”,背后对应的两个政党不同命运的动员能力。

-

验证与事实认定:公共知识一旦形成,还需要某种验证机制来巩固其地位。这包括对信息可靠性的验证,以及对"大家都知道"的确认。在现代社会,专业机构(如科学院、法院)往往扮演着认证知识的权威角色[2]。例如,科学事实(如地球围绕太阳运转)经过教科书和科普传播后成为公共知识;法律条文经官方公布后成为公共规则。在数字时代,"可快速验证"成为判断信息是否能成为公共知识的重要标准——如果一个事实可通过简单搜索即被任何人确认,那么它更容易被视为公共知识[11]。

-

分布式环境中的知识一致:在分布式系统和多智能体环境下,形成公共知识更加具有挑战性。经典的"双将军问题"表明,在不可靠通信条件下,两方很难通过消息往返达到完全公共知识,因为需要无限的确认反馈[12]。这一问题可以通过日常生活来理解:当我们通过短信约定见面时,即使对方回复"好的",仍存在对方是否真的收到确认的不确定性。为了建立更牢固的公共知识,我们往往需要多重确认或面对面沟通,这解释了为什么重要事项人们仍倾向于当面讨论而非仅靠在线通信。

综上,公共知识在群体中生成和传播,需要公开透明的沟通渠道和一定程度的信任背书。一旦某知识通过上述机制成为公共知识,就为群体行动提供了稳定预期和信任基础。当然,这一过程也伴随着验证和修正:群体会淘汰被证明错误的"常识",并通过新的信息传播更新公共知识库。

——————————

[1] L. Widley, “Common Knowledge,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022.

[2] J. Xie, “Blockchain and Common Knowledge,” Nervos Network Blog, 2018.

[3] “Common knowledge (logic),” Wikipedia.

[4] “Common Ground in Pragmatics,” Stanford Encyclopedia of Philosophy.

[5] H. H. Clark and C. Marshall, “Definite Reference and Mutual Knowledge,” Psycholinguistics, 1981.

[6] M. Chwe, “Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge,” Princeton Univ. Press, 2001.

[7] “Common Knowledge,” American Economic Association.

[8] E. Davis and G. Marcus, “Commonsense reasoning and commonsense knowledge in AI,” Commun. ACM, vol. 58, no. 9, pp. 92–105, 2015.

[9] D. Lenat, “CYC: Toward Programs with Common Sense,” Comm. ACM, vol. 33, no. 8, 1990.

[10] “Commonsense knowledge (artificial intelligence),” Wikipedia.

[11] A. K. Williams and J. Peterson, “Decentralized Common Knowledge Oracles,” Ledger, vol. 4, pp. 157–190, 2019.

[12] “Two Generals’ Problem,” Wikipedia.

[13] H. Chen et al., “OpenKG Chain: A Blockchain Infrastructure for Open Knowledge Graphs,” Data Intelligence, vol. 3, no. 2, pp. 205–223, 2021.

[14] “Everipedia,” Wikipedia.